コラム

TNFDはFDI(対内直接投資)獲得の絶好のチャンス。日本企業はネイチャー・ポジティブを「お家芸」に育てるべし!本多清のいまさら聞けない、「企業と生物多様性」

国際的な環境フレームワークであるTCFD(気候関連情報開示タスクフォース)の生物多様性版として始動したTNFD(自然関連情報開示タスクフォース)。その内容と企業が取るべき方向性の概要は別シリーズのコラムにて紹介していますが、実はこのTNFD、日本の企業にとっては"外資獲得のビッグチャンス"とも言えるのです。今回はそれを分かりやすく解説していきます。

国際的な環境フレームワークであるTCFD(気候関連情報開示タスクフォース)の生物多様性版として始動したTNFD(自然関連情報開示タスクフォース)。その内容と企業が取るべき方向性の概要は別シリーズのコラムにて紹介していますが、実はこのTNFD、日本の企業にとっては"外資獲得のビッグチャンス"とも言えるのです。今回はそれを分かりやすく解説していきます。

Image by Myléne from Pixabay

|

目次 |

TNFDへの取り組み方のステップ

TNFDのベータ版では自然関連リスク・機会を評価するための推奨手法(取り組みへのガイダンス)が公表されています。そこで推奨されているのは以下の4つの工程からなるアプローチの手法です。英文の頭文字からLEAPアプローチと名付けられています。

▼LEAPアプローチ

| Locate≒発見 | 企業が自社と自然との関わりを見つける |

| Evaluate≒診断 | 依存と影響の関係を読み解く |

| Assess≒評価 | リスクと機会を見極める |

| Prepare≒準備 | リスクと機会への対応策を整えて報告する |

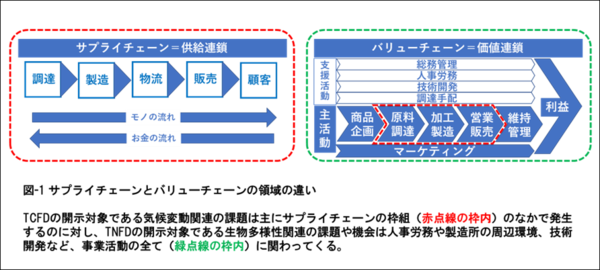

このメソッドを活用した対応策として、別シリーズのコラムでも述べたとおり、TCFDにおけるCO2排出量と同様のサプライチェーン(供給網)での対応策と、TNFDならではのバリューチェーン(価値連鎖網)での対応策に分けて説明しましょう【図-1】。

▼【図-1】サプライチェーンとバリューチェーンの領域の違い

1.サプライチェーンでの対応(主にリスク対応のステージとして)

気候関連のTCFDと同様に、自然関連のTNFDでもまずはサプライチェーン上の環境負荷を把握し、その対策から着手するのが妥当です。LEAPを活用したTNFD開示の試行事例としては、キリンホールディングスが世界で初めて実施し、2022年の環境報告書で紹介しています。

▼キリンホールディングスのLEAPアプローチ

| Locate≒発見 企業が自社と自然との関わりを見つける |

|

| Evaluate≒診断 依存と影響の関係を読み解く |

オーストラリアの水ストレスは非常に高い一方で、集中豪雨による洪水が発生すると被害が大きいことを把握。 |

| Assess≒評価 リスクと機会を見極める |

同拠点の節水技術は高いものの、渇水が深刻化した場合に製造に支障が出る可能性があることを把握。 |

| Prepare≒準備 リスクと機会への対応策を整えて報告する |

対応策として、SBTNのメソドロジー開発に貢献し、水資源管理に向けた新たな目標の設定を目指すと共に、実績は環境報告書やWEBで広く公開する。 |

(出典)キリングループ環境報告書2022より、一部抜粋・改変

*SBTN(Science Based Targets Network)

自然に関する科学に基づく目標設定の手法を定める国際NGO

海外のサプライチェーン上のリスク対応としては、まずはこのようなアプローチから始めるのが妥当でしょう。既にCDPの水セキュリティレポートやフォレストレポートを手掛けている企業であれば、その回答実績を活用することでTNFD開示の初期ハードルを下げたスタートを切ることができます。

2.バリューチェーン上の対応(主に機会創出のステージとして)

TNFD対応を進めていくためには、サプライチェーンでの環境負荷やリスク対応だけでなく、機会創出につなげていく必要があります。では、どのような対応が企業に求められるのかという点ですが、TNFDでは「ネイチャー・ポジティブ」という用語が用いられています。これらは単に自然へのプラスの影響を増やすという意味ではありませんし、事業活動の縮小を求めるものでもありません。企業が環境とポジティブな相互関係を結べるかという意味を持っています。言い換えれば、「自社の事業が発展すればするほど、自然環境にプラスの影響を生み出せるような状態」を作り出すことが求められています。しかし、その評価メソッドはTNFD自身も手探りの状況なのです。TNFDは現状を「企業は自然再生や保全、再生農業、外来種の除去などの事業活動を通じて、自然に対してプラスの影響を与えることもあるにもかかわらず、自然に対するマイナスの影響のみを考慮することがほとんどである」と評価しています。

▼企業に求められる姿勢

| ネイチャー・ポジティブの実現 | 環境と企業活動の間にポジティブな相互関係を築くことが、今後の発展において重要である。 |

| 測定のみの対応からの脱却 | 企業においては、自然に対するビジネスへのマイナスの影響を測定することに重きが置かれているが、今後は依存関係やリスク、機会を評価していくことが必要である(評価指標自体も発展途上であり、評価メソッドの開発が今後も必要であるとされている)。 |

(出典)TNFDウェブサイトより、一部抜粋・改変

ネイチャー・ポジティブにおいて海外諸国より、日本が有利な理由とは?

ネイチャー・ポジティブ戦略でTNFD等各国の関係機関が暗中模索に陥る理由としては、「自然界」と「人間界」に明確な境界線を引いてきた歴史を持つ欧米諸国がTNFDを主導していることと無関係ではないでしょう。欧米の歴史にはネイチャー・ポジティブという概念がなく、自然は開発して人間の領域にするか、人間の活動を後退させて自然領域を守るか、という発想が主流です。ですからTNFDへの対応も環境負荷の測定と削減にのみ注力しがちで、その内容も「水リスク」と「森林リスク」、あとは気候変動といった限られた視野のものになりがちなのです。

一方、日本では「ネイチャー・ポジティブの中で世界に類のない固有の生態系を作り上げてきた」という歴史があります。そのため、欧米諸国には容易に真似のできないアプローチでネイチャー・ポジティブを達成できるアドバンテージがあるのです。この有利な状況を活かし、日本の企業が攻めのESG経営でネイチャー・ポジティブ戦略の模範を示すことにより、海外の投資機関からの評価を上げ、外資獲得の機会を大いに広げることも可能だと思います。日本ならではのアドバンテージを活かした企業のネイチャー・ポジティブ戦略は、日本の生物多様性の特色や歴史的背景と密接な関係がありますので、以下に少し詳しく解説していきます。

- 日本は国土全体が国際的な「ホットスポット」

まず、TNFDはLEAPアプローチで「依存度が高くリスク対応や保全の優先度が高い場所を洗い出す」ことを推奨しています。地球規模での生物多様性が高い(その地域にしかいない固有種が数多く生息している)にもかかわらず、人類による破壊の危機に瀕している地域、即ち保全の優先度が極めて高い場所のことを「生物多様性ホットスポット」と言いますが、日本は主要先進国の中で唯一、国土全体がホットスポットに指定されている国なのです。いうなれば「ガラパゴス諸島の住民が数多くの固有種と(かろうじて)共存しつつ先進国かつ経済大国を築いてしまった」ようなユニークな存在と言えます。そのため、事業を通じての保全の取組みも欧米諸国に比べて選択肢が非常に多く、各社が個性豊かなアプローチを展開できます。

- 日本の歴史は「ネイチャー・ポジティブそのもの」

さらに、日本の生物多様性は「人間界と隔てられた自然界」に依存しているのではなく、「人の営みと自然が永きに渡り共創して作り上げてきた」というミラクルな特色があります。TNFDが重視する「地域特性(ロケーション)」の視点から我が国の特性を見ると、南北に細長く標高差が大きいという地理的特性に加え、日本人が食糧生産のために水田稲作を発展させ、燃料調達のために薪炭林(広葉樹の二次林)を形成してきた歴史が不可欠の要素になります。水田は即ち「湿地環境」であり、湿地は多くの自然環境の中で最も生物多様性が豊かなステージであることが知られています。日本人は食糧生産を通じて「より多くの生き物たちが育まれる環境」を作り広げてきたのです。

また、戦後の燃料革命前までは里山の薪炭林が生活用の燃料を支え、広葉樹林に定期的に人の手が入り、牛馬の飼料用の草地や屋根葺き用のススキ原が維持管理されることで、氷河期から温暖期への気候変動に伴う植生遷移※1を一定レベルに抑制してきました。このことで氷河期から現代までの様々な時代の気候に適した生物相が時代を超えて共存しているという、世界的にも稀有で独特な生物多様性が育まれてきたのです。

このように日本の生物多様性は里山や田園という「人の営みと生きものの共生環境」に育まれてきたという成り立ちがあります。つまり日本固有の生物多様性は、人の営みと自然のポジティブな相互関係、即ちネイチャー・ポジティブによって成立してきたのです。日本の歴史は「ネイチャー・ポジティブそのもの」とも言えますし、既に自社事業が(意図しないうちに)重要なネイチャー・ポジティブを果たしてきたという可能性も大いにあり得るのです(具体的な事例を後述します)。

※1 植生遷移=植物群落を構成する種や個体数が環境の変化や時間に伴い変化すること。現代の里山環境では主に草地➡落葉樹林➡照葉樹林(極相林)の順に遷移するが、人の営みによる攪乱で遷移がリセットされることで多様な植生環境が生まれる。

▼日本固有の生物多様性を取り巻く特性

| 国土全体が生物多様性ホットスポットに指定されている。 | 日本は主要先進国の中で唯一、国土全体が生物多様性ホットスポット(保全の優先度が極めて高い場所)に指定されている。変化に富んだ気候と様々な生態系があり、固有種も多い。そのため、生物多様性に関わる有益な事業活動を行うことができる選択肢が他の国々と比べても多い。 |

| 里山・田園という人間と自然のポジティブな相互関係が歴史的に構築されている。 | 日本に固有の生物多様性が育まれている背景には、里山や田園といった人間と環境の共生環境が存在し、古くからの貴重な生態系が現在も存続している点が挙げられる。そのため、すでに相互関係=ネイチャー・ポジティブが築かれており、取り組みをはじめやすいと考えられる。 |

LEAPアプローチを活用し、自社事業と地域の自然の関係性を読み解く

さて、ここからが本題になりますが、バリューチェーン上の企業の戦略立案に有効なのが冒頭でも紹介したTNFDが提供するLEAPアプローチのメソッドです。実はこのメソッド、日本の農林水産業では事業を通じて生物多様性を向上させ、ポジティブな相互関係を構築して市場性を向上させていくためのアプローチとして、お馴染みの手法でもあるのです。

代表的な事例として滋賀県高島市の「たかしま生きもの田んぼプロジェクト」があります。本プロジェクトではそれぞれの農家が、「自慢の生きもの探し」として自身の水田を観察し、水生昆虫やカエル、カメ、フナやナマズ、そして水鳥などの保全対象を自ら設定し、「生きもの共生策」としてこれらの生きものたちが豊かに暮らせる環境づくりに取り組んでいます。LEAPアプローチと同様に、自身と環境との関係性を見つけ(Locate≒発見)、読み解き(Evaluate≒診断)、保全に係るリスクを見極め(Assess≒評価)、対応策を構築・実践(Prepare≒準備)しており、その物語を効果的に市場へアピールすることで高いブランド力を獲得することに成功しています。こうした農林業における生物多様性の向上と相互関係の構築メソッドは農林水産省の事業レポートでも詳しく紹介されていますので、ご参照いただければと思います。

【参考情報】農林水産省「生きものマークモデル事業」、「生物多様性向上農業拡大事業」(アミタグループによる補助事業)

(出典)農林水産省「生きものマークモデル事業」より

企業の推進事例としては、トヨタ自動車の事例があります。2010年に愛知県豊田市と岡崎市にまたがる中山間地域で、同社による大規模なテストコース開発計画が立ちあがりました。その際に希少生物の生息環境に与える影響へのミチゲーション(代替措置)として、従来のネイチャー・ポジティブの関係性をより高いレベルに向上させる戦略が取られ、「生きものに配慮した共生型農業」の導入がなされました。その際にも、LEAPアプローチと同様のメソッドが採用されているのです。

参考:生物多様性とSDGs(その4): 望ましい「生物多様性オフセット」のあり方とは?

企業における具体的な対応策とは?

企業がLEAPアプローチで自社事業と地域の自然の関係性を読み解くことができたら、そのリスクや機会を見極め、「ネイチャー・ポジティブ」を構築するための方策を考えます。具体的な施策の例としては、本コラムシリーズの前回で紹介した「【構想2】パートナーシップで豊かな関係性の獲得を」におけるBD-CSV事業構想のビジネスモデルのように、循環型社会の構築と生物多様性の向上の両立を目指し、多様な業態の事業者や自治体・地域住民等が連携する枠組みを作ることが効果的です。

▼【図-2】BD-CSV事業構想(クリックすると拡大します:全3スライド)

なぜなら、地域の生物多様性とのポジティブな相互関係は企業が一社だけで取組んでも効果は限定的であり、多様な主体が連携して取組む必要があるからです。

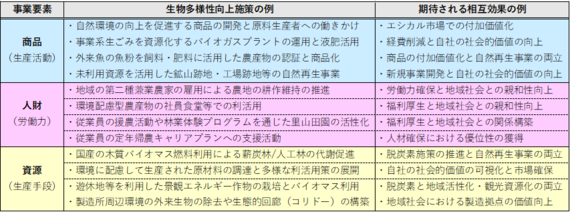

これ以外にも、各企業が個別に取組む場合の施策と効果の例を、事業活動の主な要素としての「商品(生産活動)」、「人財(労働力)」、「資源(生産手段)」ごとに整理したものが下記の図表です【図-3】。商品価値を高めるビジネスチャンスにもつながると考えています。

▼【図-3】各事業要素における生物多様性向上施策と期待される相互効果の例

地域に根差したESG経営を目指して

また、企業における重要な役割として「人財」を守るという点も見過ごせません。農業が営まれている地域において、企業がIターン者を事業所で積極的に採用し、福利厚生を兼ねて周辺地域の農村への定期的な援農日を設ける雇用システムを確立することも、日本の生物多様性を育むうえで非常に有効な施策になり得ます。現在、日本の生物多様性の大きな危機要因となっているのが「人の営みの衰退による危機※2」です。とくに中山間部の里山と水田が入り組んだ地形の環境がもっとも豊かな生物多様性を育んでいましたが、そのような農地は大規模経営には向かず、収益効率も低いため多くが耕作放棄地となり、里山も荒れて生物多様性の劣化が進んでいます。

それでも今なお、多くの中山間地域でかろうじて耕作維持がなされているのは、日本の農家戸数の過半数を占める兼業農家がいるからです。収益率の低い中山間部の農業だけでは生活収入を得られない零細農家(第二種兼業農家)が、地域に残り耕作維持を可能にしている大きな理由に、近隣にある企業の製造所等への勤務で主たる収入源を得られていることが挙げられます。定年までは製造所に勤めながら週末は親の農作業を手伝い、定年後は親の後を継いで年金受給者の専業農家になる、という持続可能な耕作維持の世代交代サイクルが成立している事例は、全国に数多とあります。先に述べたトヨタ自動車と、愛知県豊田市の中山間部にある下山地区の農村も、そのような関係性が成立している事例の一つです。同地域では複雑な地形の中に豊かな里地里山の環境が現在も維持され、サシバやミゾゴイといった希少な鳥類の生息環境が育まれています。もし主たる収入源の製造業拠点が近隣になければ、第二種兼業農家の多くは職を求めて都市部へ移住しなくてはならなかったでしょうし、その結果として里地里山の荒廃が一気に進み、ホットスポットである日本の生物多様性は現在よりも遥かに重大な危機を迎えていたはずです。別コラムで「AIロボットを大量導入すると、それが周辺地域の生物多様性に重大なリスクを招くことも起こりうる」と述べましたが、こうした企業と地域の生物多様性のポジティブな相互関係が既にあり、それを安易に他の手段に置き換えると生物多様性の危機に加担してしまうことになることを示唆しています。

このように、企業がTNFDに取組むためにはサプライチェーンでの対応だけでなく、自社の非財務資本と地域特性(人と自然の関わり)を丁寧に読み解き、ポジティブな相互関係を紡いでいくための知恵が求められます。製造所の敷地内で外来生物を除去することや、人事で第二種兼業農家の雇用を支えることは、国際的なホットスポットである日本の生物多様性を(事業を通じて)守り育んでいるという、重要な自然関連財務情報となり得るのです。

※2【参考情報】企業と生物多様性:この生きものに注目(その4)ヒトという名の絶滅危惧種

執筆者プロフィール(執筆時点)

本多 清(ほんだ きよし)

本多 清(ほんだ きよし)

アミタ株式会社 社会デザイングループ

群青チーム

環境ジャーナリスト(ペンネーム/多田実)を経て現職。自然再生事業、農林水産業の持続的展開、野生動物の保全等を専門とする。外来生物法の施行検討作業への参画や、CSR活動支援、生物多様性保全型農業、稀少生物の保全に関する調査・技術支援・コンサルティング等の実績を持つ。著書に『境界線上の動物たち』(小学館)、『魔法じゃないよ、アサザだよ』(合同出版)、『四万十川・歩いて下る』(築地書館)など。

おすすめ情報

お役立ち資料・セミナーアーカイブ一覧

- なぜESG経営への移行が求められているの?

- サーキュラーエコノミーの成功事例が知りたい

- 脱炭素移行における戦略策定時のポイントは?

- アミタのサービスを詳しく知りたい

アミタでは、上記のようなお悩みを解決するダウンロード

資料やセミナー動画をご用意しております。

是非、ご覧ください。